自然界はバランスでできている

天空に浮かぶ月が満ちてはやがて欠けていくように、

また、満々と水をたたえる海の中で絶え間ない

潮の満ち引きが繰り返されていくように、

自然界はバランスによって成り立っています。

当然、自然界の一部である私たち人間も

その影響下から逃れることはできません。

私がそのことを実感したのは、

ある文学作品を味わったときのことです。

平安時代に紫式部によって書かれた源氏物語には、

「満つれば欠ける」という自然の摂理がしっかりと

描かれています。

源氏物語の主人公である光源氏は、

天皇の息子という最高の家柄の下に生まれ、

容姿端麗、高い教養をもち和歌にも優れ、

位人臣を極め六条院に一族と住まい、

何不自由のない人生を送っているかのように

周囲には見えていたはずです。

しかし、その一方で、最愛の女性紫上に先立たれるなど、

様々な苦悩を抱える晩年を過ごすのです。

才能に溢れ、すべてを手中に収めかけた光源氏でしたが、

唯一手に入らなかったのは終生求め続けた

真実の愛だったというのは、実に皮肉な話です。

私は逆にこう思うのです。

もしも、光源氏が全てを求めようとしなければ、

本当に欲しかった愛を手に入れられたのではないかと。

なぜなら、全てを満たそうとすれば、

必ずどこかが欠けてしまうのが自然の摂理だからです。

それも、その人にとってウィークポイント、

運気が低いジャンルが欠けるのが通例です。

それが光源氏には「愛情」のジャンルだった

ということでしょう。

物語を貫く自然の摂理をみごとに表現し切った紫式部は、

歴史に名を残す大作家だと掛け値なしにそう思います。

文学作品に限らず、映画などでも歴史に残るような名作には、

自然の摂理がみごとに表現されているものです。

私たちは作品を楽しみながら、

人生の道理について学ばせてもらうことができるのです。

自然界はバランスでできているということは、

偏ったプラス思考もマイナス思考も間違いということになります。

いかなる物事にもポジティブな面とネガティブな

面の双方が存在します。

そして、一見ポジティブに見える面にも

メリットとデメリットが存在し、

一見ネガティブに見える面にも

メリットとデメリットが存在するのです。

常に両方の視点から物事を見ることができるようになった人のことを、

真の意味での賢者と呼ぶのではないでしょうか。

不安や恐れを受け入れる

いわゆるプラス思考の信者の中には、

不安や恐れを遠ざけて見ないようにする人が散見されます。

しかし、これは一見ポジティブに見える行為ですが、

何ら本質的な解決にはなっていません。

たとえば、受験生が模試の結果を冷静に分析しようとせず、

都合の良い情報しか目に入れようとしなければ、

第一志望の合格は遠のくばかりです。

あるいは、お金の不安がある人が、

月々のカード明細や支出を見て見ぬふりしていたら、

お金は出ていく一方で素寒貧になってしまいます。

なぜなら、不安や恐れは遠ざけるほど増大するという

法則があるからです。

逆に内心に不安や恐れがあるなら、

その感情から目を背けずにきちんと向き合ってみることです。

初めのうちは居心地の悪さや不快感を覚えますが、

そのうち不安や恐れは消えて無くなるものです。

「なんだ、思っていたほどたいしたことないな」

と意識を切り替えるのが、あなたが最初にやるべきことです。

意識が切り替われば、自然と次に打つべき手が

見えてくるものです。

しかし、恐怖や不安に支配されている間は、

盲目状態になってしまい冷静な判断すら

できなくなってしまうのです。

もしも、あなたにとって今の人生がどん底だと

思えるような状態だとしたら、

どん底の苦しみから決して目を逸らさず、

じっと耐えながら味わってみてください。

そうすれば、やがて心を支配していた

恐怖や不安が雲散霧消するかのように

感じられなくなります。

そこまでいけば、あとは人生が好転し始めます。

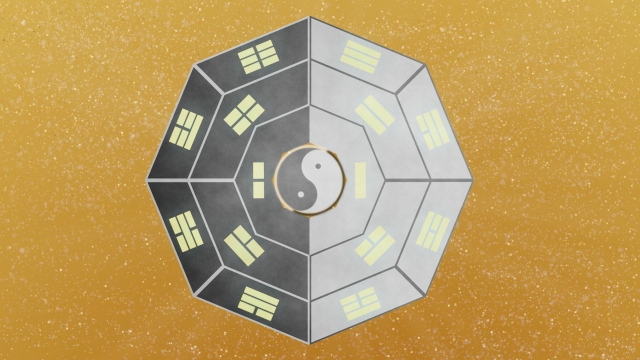

易経に「陰極まれば陽になる」とある通り、

どん底まで落ち切るとあとは上がるしかないからです。

ただし、1つだけ条件があります。

周囲の状況を恨んだり、不平不満を漏らしたりして、

腐り切らないことです。

腐ったら最後、そのどん底の状態が延々と続きます。

中には、どん底の状態がスタンダードになってしまっている

お気の毒な人をお見かけしますが、

辛い時に腐ってしまったのが原因です。

どんなに辛くても、淡々とやるべきことを行なっている人に、

周囲の人々も、神様も手を差し伸べたいと思うものです。

成功を求めるから試練がくる

「なぜか、自分の人生は次々試練が訪れる」と

感じている人がいるかもしれません。

その人は、人生のどこかで飛躍することや

成長を求めたはずなのです。

逆に言えば、「自分の人生この程度でいいや」と

現状に満足している人のところには

試練は訪れないようになっているのです。

だから、自分の人生に試練が訪れている人は、

成長の途上を歩んでいるのです。

言い換えると、成長と試練は常にワンセットなのです。

大きな飛躍を求める人のところには、

大きな試練がやってきます。

その意味では、大きな試練を引き受けられる人というのは、

それだけ魂が鍛えられているということであり、

器が大きく広がっていることの証拠でもあるのです。

なぜなら、器が小さく魂がひ弱な人のところに

大きな試練が訪れたところで、到底受け止めきれないからなのです。

よく「乗り越えられない試練はやってこない」と言われますが、

本当にその通りです。

仮に、今の自分がまだ準備不足だと感じていて、

試練を受け止めきれないと感じるときには、

逃げ出すのもありです。

絶望の果てに自死を選んだりするくらいだったら、

一度退却して仕切り直しすればいいのです。

ただし、人生のチャレンジはあなたがクリアしない限り、

時と場所を変えて何度も訪れます。

そのことだけは覚悟して、いつかは向き合わなければいけないものだ

ということを覚えておいてほしいと思います。

大変な子供は教師の器を大きくする

学級担任をしているときに、学級経営を危うくしかねない

大変なお子さんと巡り会うことがあります。

「この子さえいなくなればクラスが落ち着くのに」と、

あなたはそんな子供のことを邪魔者扱いしてはいないでしょうか。

たとえ口には出さなくても、

あなたのそんな思いはクラスのすべての子供達に見抜かれています。

そして、そうした思考と行いの報いは、

やがて形を変えてあなたの元に帰ってくるのです。

考えてみてほしいのですが、

大変な子供も学級の中で大事な役割を果たしています。

すべてはパズルのピースであり、

その大変な子供もクラスを構成する1つのピースなのです。

その子を否定するということは、

クラス全体を否定することに他ならないのです。

それに、先ほどの理論に従えば、

あなたの目の前に大変な子供が現れたのは、

あなたが教師としての成長や仕事の飛躍を

望んだからに他なりません。

ここでその子ときちんと向き合わなかったとしたら、

時と場所を変えて再び同じ課題に向き合わざるを

得なくなってしまうのです。

その子と向き合うのは、

もしかしたらものすごく精神的なエネルギーを

消耗する大変な仕事かもしれません。

しかし、その子は神様があなたの元に

遣わした成長のための砥石なのです。

ここで踏ん張って自分の器を広げるか、

逃げ出して自分の格を下げるか。

どちらを選択するかで、

その後の教師人生が決まると思ってください。

成長を望む教師にとっては、

大変な子供は試練を与えてくれる

縁起の良い存在なのです。

コメント